Trente années se sont écoulées depuis que des milliers de Mauritaniens ont été expulsés de chez eux et contraints de traverser le fleuve Sénégal par le gouvernement arabe

Mariame Dia ne connaît pas son âge mais ses yeux fatigués en ont vu assez pour une vie entière.

Les visages des policiers qui l’ont expulsée de chez elle. Les regards désespérés de ses enfants alors qu’ils étaient contraints de traverser le fleuve en bateau. Ils ont versé des larmes pour les frères et sœurs qu’elle a été forcée de laisser derrière elle en Mauritanie.

Elle est assise les jambes croisées et courbée vers l’avant, utilisant son voile rouge pour essuyer la poussière de ses yeux tandis qu’elle parle.

« La police nous a trouvés chez nous, nous a lié les mains et a battu mon mari. Ils ne nous ont pas autorisés à prendre quoi que ce soit avec nous, pas même nos vêtements »

– Mariame Dia

« La police nous a trouvés chez nous, nous a lié les mains et a battu mon mari. Ils ne nous ont pas autorisés à prendre quoi que ce soit avec nous, pas même nos vêtements. Notre bétail a été laissé là-bas », raconte-t-elle. « Ils nous ont fait traverser le fleuve vers le Sénégal sans rien. »

Il y a 30 ans, Mariame, ainsi que des dizaines de milliers de Négro-Mauritaniens, a été violemment expulsée au cours de ce que les survivants qualifient de « génocide ».

Plus de 14 000 personnes vivent aujourd’hui dans des camps de réfugiés poussiéreux près du Sénégal, le fleuve qui sépare les deux pays, à quelques kilomètres à peine de leurs anciens foyers. Ils sont à peu près autant à vivre au Mali.

Peu après son indépendance, la Mauritanie s’est lancée dans des politiques agressives d’« arabisation », assurant la suprématie raciale d’une petite élite arabo-berbère au détriment d’une population noire largement majoritaire, dont beaucoup ont été expulsés en 1989.

Dans la vallée luxuriante qui borde le fleuve Sénégal, une oasis dans cette nation majoritairement désertique, les forces de sécurité ont pillé et incendié de centaines de villages, chassant de leurs terres de pauvres éleveurs peuls et les faisant embarquer sur des bateaux en direction de l’autre rive du fleuve en plein milieu de la nuit.

Cet exode forcé est commémoré le 28 novembre, une journée qui marque également l’indépendance de la Mauritanie vis-à-vis de la France.

La population appartenant à l’ethnie peule (beaucoup en sont issus) a depuis très longtemps des liens avec les deux côtés du fleuve, lequel fut tour à tour, à travers les époques, un pont ou une barrière entre les communautés qui vivent sur ses berges.

Trente ans après leur calvaire, les membres de la communauté du camp de réfugiés de Thiabakh dans la ville de Richard-Toll (au nord du Sénégal) prennent leur temps pour raconter leur histoire et faire part de leurs espoirs, assis sous une tente faite de branches recourbées et de feuilles séchées.

Trois jeunes femmes gloussent lorsque leur visiteur tente de parler leur langue, tandis que les hommes font passer un plateau en métal avec de petits verres à moitié remplis de thé mousseux. Un troupeau de chèvres blanches erre sans but à la recherche de nourriture, une carriole tirée par un âne transportant de grandes cuves d’eau s’élance, soulevant un nuage de poussière dans son sillage.

Lorsqu’on lui demande si elle retraversera un jour le fleuve pour rentrer chez elle, en Mauritanie, Mariame tique et son visage se durcit. « Jamais ! Je ne veux même pas en entendre parler. Jamais ! »

Craignant le retour chez eux, ils se battent désormais pour préserver leur identité, refusant d’adopter la nationalité sénégalaise et de se fondre dans la société car ils se considèrent comme indigènes de Mauritanie, un pays qui a tenté d’effacer sa population noire.

Mais la communauté et ses descendants vivent désormais dans des limbes : ils sont dans l’incapacité de voyager, de trouver des emplois ou de se payer des soins médicaux.

Cela eu des conséquences particulières pour Mariame, car tandis qu’elle s’assoit pour parler, ses yeux regardent ailleurs, il devient évident qu’elle ne peut plus voir. Elle est devenue aveugle.

Un fleuve traversait la ville

Pendant l’enfance de Mariame, le fleuve traversait Rosso, sa ville natale, comme s’il ne s’agissait là que d’une autre rue. Les pêcheurs traversaient comme ils le souhaitaient dans leurs bateaux colorés et les éleveurs peuls pouvaient circuler librement, de sorte que leur bétail pouvait paître dans les riches pâturages qui s’étirent sur les berges de la vallée du fleuve.

C’était alors la fin de la première moitié du XXe siècle, dans les derniers jours du colonialisme français, à une époque où il importait peu que vous viviez sur la rive gauche ou sur la rive droite, car les populations parlaient la même langue, mangeaient la même nourriture, étaient souvent liées les unes aux autres.

Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Offrant un répit face à la dureté du Sahara, la fertile vallée du fleuve a toujours été un point de rencontre entre Arabes, Berbères et Négro-Africains.

Les royaumes dorés africains, tel que le Tékrour et le Waalo chevauchant les deux rives, ont scellé sa réputation de « fleuve d’or » décrit par des géographes arabes du Moyen Âge et son attrait éclatant s’est révélé irrésistible pour les explorateurs et négociants européens, et plus tard les marchands d’esclaves.

Les Arabo-Berbères, également connus sous le nom de « Beidanes » – littéralement « hommes blancs », également appelés « maures » – étaient les descendants des Berbères locaux conquis par une succession de tribus arabes arrivant à dos de chameau de la péninsule arabique. L’une de ces tribus, les Banu Hassan, donne son nom à leur langue : le hassanya.

« Le désert avait recouvert la majeure partie de la Mauritanie, alors les migrants sont venus s’installer le long du fleuve. Il s’agissait d’une question de vie ou de mort », explique Abderrahmane Ngaïdé, historien à l’Université Cheikh-Anta-Diop, à Dakar au Sénégal.

Au XVIIe siècle, des émirats arabo-berbères dominaient la rive droite, repoussant de l’autre côté du fleuve un certain nombre de royaumes négro-africains appartenant aux groupes ethniques wolof et peul qui dominent toujours la vallée.

Les relations entre les communautés étaient mitigées. Les pillards arabo-berbères étaient connus pour effectuer des rafles de l’autre côté du fleuve, prenant comme esclaves de jeunes femmes, de jeunes hommes et des enfants dans le désert. Cet héritage esclavagiste continue de hanter la Mauritanie à ce jour.

En même temps, les éleveurs de bétail peuls pouvaient encore circuler librement d’une rive à l’autre du fleuve à la recherche de pâturages frais et pour échanger avec les fermiers et pêcheurs, assurant ainsi un certain degré de symbiose.

La paix et la sécurité ont été entraperçues en 1825 sous la forme d’un mariage entre Muhammad al-Habib, le dirigeant de l’émirat de Trarza sur la rive droite et l’héritière de Waalo, un royaume matrilinéaire sur l’autre rive.

Colonialisme français

Toutefois, Waalo était déjà un protectorat français, et après avoir traversé le fleuve pour écraser Trarza, les forces françaises ont continué d’avancer, conquérant le reste des tribus arabo-berbères au cours du siècle malgré une résistance féroce.

Bien que le colonialisme français ait eu pour conséquence de réouvrir le fleuve – permettant ainsi aux marchands arabo-berbères et aux religieux de se diriger au sud et pour les Négro-Africains s’installer au Nord – il a également créé des tensions.

L’imposition du droit français et d’une administration coloniale, constituée en grande partie de Négro-Africains éduqués en langue et dans la culture françaises, déployés ensuite dans la Mauritanie coloniale, a commencé à altérer la dynamique de pouvoir entre les communautés, engendrant un profond ressentiment au sein de la population arabo-berbère.

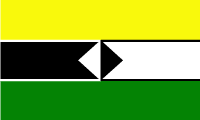

Par conséquent, la Mauritanie s’est retrouvée face à une crise identitaire au moment de son indépendance en 1960. Les Négro-Africains envisageaient le futur dans un État pluraliste d’unité arabe et noire fusionnant avec les nations francophones noires du Mali et du Sénégal voisins.

Mais de nombreux Arabo-Berbères soutenaient une union avec le Maroc, désirant souligner exclusivement le caractère arabe du pays. Le pays devenu indépendant en novembre 1960 sous le président Moktar Ould Daddah, un Arabo-Berbère qui a rapidement institué un régime à parti unique et a fait de l’arabe la langue officielle du pays.

Rosso, la ville dans laquelle vivait Mariame, a également été affectée par les événements de 1960 qui l’ont coupée en deux.

Les habitants de la rive gauche sont devenus citoyens du Sénégal, pays baptisé d’après le nom du fleuve. Les habitants de la rive droite, notamment Mariame, sont devenus Mauritaniens.

La vie a continué, mais des années plus tard lorsque des tensions sont apparues, le fleuve Sénégal, qui était autrefois un élément vital pour les communautés de ses rives, s’est transformée en lame aiguisée, séparant des familles et traversant un territoire partagé.

Racisme systématique

Appuyé contre un coussin rouge sous la tente en bois, Abdoulaye Diop, ancien policier, commence à parler d’un ton méditatif.

Le soleil se couche et les femmes, les lèvres tatouées selon la tradition peule, drapées de robes aux couleurs et motifs vifs, installent de grands tapis sur le côté de la tente pour nous protéger de la brise nocturne.

Un ballon de football apparaît et les enfants commencent à jouer, imprimant de profondes empreintes dans le sable.

Comme Mariame, Diop est aveugle. Ses yeux n’ont plus jamais vu comme avant, après que ses collègues l’ont arrêté et torturé, lui frottant du tabac dans les yeux, dans le cadre d’une purge des travailleurs noirs dans le secteur public. Il a été forcé de fuir peu de temps après.

Né en décembre 1960, le mois suivant l’indépendance de la Mauritanie vis-à-vis de la France, à Nouakchott, la capitale mauritanienne, il est devenu chef d’un commissariat au milieu des années 1980, date à laquelle le racisme systématique était devenu endémique.

« Même dans la police, la ségrégation régnait entre les blancs et les noirs »

– Abdoulaye Diop, ancien policier

« Même dans la police, la ségrégation régnait entre blancs et noirs », raconte-t-il, en utilisant une autre désignation des Arabo-Berbères, dont le nom en arabe dérive d’un mot signifiant « blanc ». « C’était comme ça depuis l’école de police. »

« Quand il y a eu une opération de police en ville, si nous arrêtions des noirs, ils étaient battus et maltraités, alors que les blancs ne subissaient pas ce traitement. C’est pourquoi lorsqu’on voyait des noirs pendant ces opérations, nous leur disions de s’enfuir avant d’être arrêtés. »

Puis un jour, ils se sont retournés contre lui. « Je suis sorti dîner et j’ai laissé mon assistant au commissariat », poursuit doucement Diop. « Quand je suis revenu, je n’ai trouvé que des noirs enfermés. »

Il est allé de cellule en cellule pour demander pourquoi ils avaient été arrêtés. Voyant cela, un collègue a fait un rapport à ses supérieurs.

« Il leur a dit tout ce qu’il avait entendu de ma conversation avec les prisonniers », raconte-t-il. « Puis ils m’ont arrêté. »

Purge des officiers noirs

Une purge progressive des Mauritaniens noirs des postes officiels s’était mise en place dès l’indépendance, mais elle s’est accélérée au cours des années 1980 sous le régime du dirigeant militaire Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya, un nationaliste panarabe qui avait des liens étroits avec l’Irakien Saddam Hussein.

Dans le même temps ont émergé les Forces de libération africaines de Mauritanie (FLAM), une organisation militante noire, qui a publié en 1986 le Manifeste du Négro-Mauritanien, promettant de détruire le système d’« apartheid ».

La discrimination et l’effacement des communautés noires imprègnent toutes les sphères de la vie mauritanienne, de la fonction publique, des forces armées, des écoles, des dirigeants religieux, aux positions de politique étrangère du pays, soutenait le manifeste. Celui-ci allait même jusqu’à dire que la justice rendue sous le régime colonial français acceptait davantage la diversité et la différence.

« La communauté noire est irrémédiablement engagée à retrouver pleinement sa liberté et sa dignité, à choisir librement une culture et un mode de vie en conformité avec leur civilisation négro-africaine », est-il expliqué avant d’avertir que si les politiques gouvernementales discriminatoires devaient perdurer, « cela conduirait inévitablement au chaos et à la guerre civile ».

« Nous sommes musulmans, nous n’avons rien contre l’arabe. Mais en Mauritanie, ils utilisent l’arabe pour nous dominer »

– Moustapha Toure, réfugié

Le gouvernement a entrepris d’écraser le groupe par une combinaison macabre d’arrestations massives, d’emprisonnement et de torture.

L’exécution de trois officiers peuls de l’armée à la suite d’un coup d’État avorté l’année suivante a donné aux autorités la justification nécessaire pour présenter les Négro-Africains en général, et les Peuls en particulier, comme des ennemis de l’État.

FLAM s’était élevé comme un contrepoids aux politiques agressives d’arabisation, lesquelles non seulement privilégiaient les Arabo-Berbères sur les Négro-Africains, qui parlaient principalement français en plus de leurs langues locales, mais tentaient également de modifier le caractère même du pays par ruissellement.

« Il y a eu des efforts continus pour changer la démographie du pays. Ils essayaient de créer une élite arabe pour remplacer l’élite francophone », explique l’historien Abderrahmane Ngaïdé, dont le père fut adjoint au maire dans la ville de Nouadhibou, dans le nord du pays.

« Comme ces gens apprenaient le français, ils étaient considérés comme une continuation de la colonisation », explique Ngaïdé. « Au début des années 1970, il n’y avait pratiquement pas de gouverneurs régionaux noirs dans le pays. »

Beaucoup de Peuls, dont l’héritage islamique remonte à un millénaire, étaient particulièrement mécontents de la façon dont l’islam était assimilé au fait d’être arabe.

« Nos grands-pères ont appris le coran en arabe, mais ce n’est pas la même chose. « Nous sommes musulmans, nous n’avons rien contre l’arabe. Mais en Mauritanie, ils utilisent l’arabe pour nous dominer », témoigne Moustapha Toure, un réfugié.

Au début des années 1980, les facteurs et les travailleurs des télécommunications, derniers bastions de travailleurs noirs, ont été licenciés.

La Mauritanie s’affairait désormais à projeter une image exclusivement arabe, tant au plan national qu’à l’étranger, laquelle se reflétait sur tout, des billets de banque aux timbres en passant par les brochures touristiques. Le pays a rejoint la Ligue arabe en 1973.

Mais cela masquait une réalité démographique inconfortable : les Arabo-Berbères étaient une minorité. Ils constituent aujourd’hui 30 % de la population, tout comme les Négro-Africains.

Pris en tenailles

Le reste est constitué de Haratines, les descendants pauvres d’esclaves négro-africains détenus autrefois par la population arabo-berbère. Ils sont au pied de la pyramide socioéconomique escarpée malgré leur nombre.

Noirs de peau, mais aussi arabophones, intégrés dans le système tribal arabo-berbère tout en étant les plus touchés par la discrimination raciale, ils sont dans une position précaire, pris entre l’emprise de leurs anciens maîtres et le potentiel de la solidarité noire.

Beaucoup de Noirs rejettent les affirmations des Arabo-Berbères selon lesquelles ils représenteraient 70 % de la population du pays, arguant que ce chiffre les représente eux, population haratine comprise.

Alors que l’esclavage a été officiellement aboli en 1981, on estime à 90 000 le nombre d’esclaves haratines.

Pour aider à sceller les références panarabes du pays, les dirigeants mauritaniens des années 1970 et 1980 ont envoyé des étudiants recevoir une formation idéologique et militaire en Irak et en Syrie, pays alors gouvernés respectivement par Saddam Hussein et Hafez al-Assad.

Autoritaires brutaux, ils étaient alors les principaux porte-étendards du baasisme – une idéologie nationaliste arabe – à la tête de gouvernements minoritaires qui se livraient régulièrement à des purges paranoïaques de groupes ethniques ou de mouvements politiques parfois plus nombreux que leurs propres bases de soutien.

Ngaïdé se souvient : « Ils [les étudiants] sont revenus comme des nationalistes arabes forts. Le nationalisme noir et le nationalisme arabe se sont affrontés. »

Accaparement des terres

La pleine lune éclaire faiblement le camp tandis que les femmes balayent doucement de grands tapis tissés, les préparant pour la prière.

Hammeth Dia est assis avec une jambe surélevée. Il porte un kaftan gris avec une encolure brodée et un kufi blanc. Il a un air digne, mais il est aussi très sérieux.

Il a perdu beaucoup, et en tant que chef de plus de 24 camps de réfugiés qui abritent plus de 4 000 personnes dans cette région du Sénégal, assume une grande responsabilité.

Dans son village, à six kilomètres de Rosso, il se souvient d’avoir vu un flot sans fin de bétail venant de l’est, suivi de moutons et de chèvres. Des Haratines aiguillonnaient les animaux, et derrière eux se trouvaient des policiers arabo-berbères. La terre que ses ancêtres avaient travaillée était envahie et il ne pouvait rien y faire.

« Les noirs ont réalisé que cette réforme leur prenait leur terre. Cela ressemblait à une forme de colonisation »

– Abderrahmane Ngaïdé, historien

C’était en 1989 et un conflit entre des éleveurs mauritaniens et des agriculteurs sénégalais à Diawara, un village sur une île du fleuve Sénégal, avait fait deux morts, des Sénégalais. Ces événements allaient amener les deux pays au bord de la guerre et offrir un prétexte à l’expulsion de Dia.

Les tensions se faisaient sentir depuis des années dans les communautés du bord du fleuve lorsque le gouvernement a institué une politique de réforme agraire qui commença à déposséder les éleveurs, dont beaucoup de Peuls. « Il se passait des choses horribles et je m’attendais à ce qu’une bataille à tout moment », se souvient Dia.

Après une sécheresse catastrophique dans les années 1970 et une guerre coûteuse au Sahara occidental, qui s’est terminée par une défaite humiliante face au Front Polisario en 1979, le gouvernement mauritanien s’est vivement intéressé à l’exploitation de la vallée du fleuve Sénégal.

Le désert constituant 90 % du pays, les terres agricoles fluviales étaient alors considérées comme un produit particulièrement précieux. Qui possédait les fermes contrôlait l’approvisionnement alimentaire.

Des plans de barrages et de systèmes d’irrigation ont été élaborés et la réforme agraire a été introduite. En 1983, le gouvernement a nationalisé toutes les terres du pays, détruisant du jour au lendemain l’ancien système foncier – les coutumes convenues qui régissaient la façon dont les différentes communautés fluviales coexistaient et utilisaient la terre.

La loi stipulait que tous les propriétaires fonciers devaient présenter une preuve de propriété. Loin d’être appliquée à l’échelle nationale, elle visait la vallée, une région dominée par les agriculteurs noirs.

« La plupart des noirs ne possédaient pas de papiers pour montrer qu’ils possédaient la terre. Le système foncier était un ancien système d’avant le colonialisme », explique Ngaïdé. « Les noirs ont réalisé que cette réforme leur prenait leur terre. Cela ressemblait à une forme de colonisation. C’est le racisme et les intérêts économiques ensemble. »

Ce fut alors une manne pour les spéculateurs et élites gouvernementales arabo-berbères qui se sont accaparé les terres. Ceux qui ont résisté ont rencontré des armes et des gendarmes – et finalement l’expulsion.

L’accaparement des terres n’a fait qu’ajouter à un sentiment de malheur imminent parmi la population noire du pays. Le Manifeste des Négro-Mauritaniens observait en 1986 : « Ils visent à rompre tous les liens entre les habitants des deux rives habitées par les mêmes familles, les Wolofs dans la basse vallée, les Peuls et Soninkés dans la vallée du milieu, Soninkés dans le Haut-Sénégal. »

Émeutes et atrocités

En avril 1989, des émeutes ont éclaté à travers le Sénégal et des magasins appartenant à des commerçants mauritaniens, qui dominaient alors le commerce de détail, ont été pillés.

« La police sénégalaise a dû prendre les Mauritaniens sous leur protection pour empêcher les villageois en colère de les attaquer », peut-on lire dans un reportage du journaliste britannique Mark Doyle. « Le pillage systématique des magasins appartenant à des Mauritaniens semble être devenu un sport national. »

En réaction, des bandes itinérantes de Haratines en colère sont descendues dans les quartiers négro-africains de Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, où ils ont commis des atrocités. Au lieu d’empêcher leur rage meurtrière, les autorités mauritaniennes les ont encouragés.

Les armées des deux pays se sont affrontées de l’autre côté du fleuve, alors qu’une cargaison de mortiers, de lance-roquettes et de conseillers militaires en provenance d’Irak est arrivée en Mauritanie en prévision d’une guerre totale.

« Si votre maison était belle, même si vous étiez Mauritanien, ils entraient par effraction et tuaient des gens »

– Abdoulaye Sow, réfugié

Un « pont aérien » a été convenu entre les deux voisins, pour que chacun rapatrie ses citoyens. Au lieu de simplement rapatrier les ressortissants sénégalais comme convenu, les autorités mauritaniennes ont profité de cette occasion pour expulser systématiquement sa population négro-africaine.

L’idée sous-jacente était que les Négro-Africains n’étaient pas Mauritaniens mais Sénégalais.

Bilal Ould Werzeg, premier secrétaire de l’ambassade mauritanienne à Dakar, s’exprimant dans le New York Times, semblait en dire autant : « Peu importe la carte d’identité ou le passeport que vous avez, c’est d’où vous venez qui compte. »

Et maintenant, malgré leurs liens ancestraux avec la Mauritanie et leur intégration dans les communautés qui bordent le fleuve, les Négro-Africains n’étaient plus les bienvenus.

Abdoulaye Diop a été l’un des premiers à partir.

Après son arrestation, il avait été conduit en prison, mais avait réussi à s’échapper avec des détenus haratines.

Arrêté à nouveau, les policiers l’ont amené dans une maison avec d’autres policiers noirs qu’ils avaient rassemblés à travers Nouakchott, où ils ont été attaqués par la garde présidentielle.

Lorsqu’on lui demande comment il a été traité, il descend suffisamment son pantalon pour révéler une entaille profonde sur sa hanche où il a été poignardé par les forces de sécurité, un morceau de chair manquant à la jonction entre sa jambe et son tronc.

Il respire avec difficulté en revivant ce moment. Lorsqu’on lui demande ce qu’il a vu d’autre, il secoue la tête. Il ne peut pas parler. Il réprime ses émotions.

Quelques jours plus tard, en avril 1989, Diop a quitté le pays à bord d’un avion destiné à rapatrier des Sénégalais. Il était plein de policiers négro-mauritaniens comme lui.

Traque des « Sénégalais »

Enfermé dans sa maison de Nouakchott, Abdoulaye Sow se souvient d’avoir jeté un coup d’œil entre les rideaux et d’avoir vu un groupe d’hommes aller de porte en porte à la recherche de tout « Sénégalais », brandissant des bâtons, des marteaux et des fusils – tout ce qu’ils pouvaient utiliser comme arme.

« Si votre maison était belle, même si vous étiez Mauritanien, ils entraient par effraction et tuaient des gens », raconte-t-il.

Sow, qui n’avait que 13 ans à l’époque, a également été témoin de quelque chose d’encore plus troublant.

« Je me souviens qu’un jour, j’étais au premier étage de ma maison et j’ai vu un camion chargé de cadavres à l’extérieur. C’était la première fois que j’étais témoin une atrocité », rapporte Sow, maintenant membre de la communauté mauritanienne en exil à Cincinnati aux États-Unis.

Craignant pour leur sécurité, sa famille l’a envoyé, lui et son frère, sur le fleuve avec un ami de la famille. Il faisait déjà nuit quand ils sont montés sur le bateau.

« Le propriétaire du bateau m’a dit de m’allonger », se souvient Sow. « Quand j’ai demandé pourquoi, il a dit que si on ne le faisait pas, ils pourraient nous tirer dessus quand ils nous verraient traverser la rivière. »

Les autorités mauritaniennes ont dressé des listes ciblant les dirigeants des villes et les potentiels leaders de la communauté noire. Des intellectuels, des fonctionnaires, des hommes d’affaires, des professionnels et des étudiants ont été mis sur des camions surchargés et conduits jusqu’au fleuve qu’ils ont été obligés de traverser par bateau.

Bien que le sort des Négro-Africains vivant le long de la vallée était déjà scellé, Hammath Dia ne l’a pas vu venir, pas même quand la police est arrivée dans douze voitures, a fait une descente à son domicile, lui prenant tout ce qui pourrait éventuellement être utilisé comme une arme – piques, coutelas, pelles – avant de partir.

En fin d’après-midi, deux mois plus tard, ils sont revenus dans son village juste à l’extérieur de Rosso, et ont commencé à rassembler les gens. Pendant la soirée et dans la nuit, la police a continué à traîner les gens hors de leurs maisons – principalement des Peuls – avant de se rendre dans trois autres villages voisins et de continuer.

« Nous étions confus et désappointés. Les femmes et les enfants pleuraient. C’était horrible à voir. Tout le monde était confus », raconte-t-il.

Sans savoir où ils allaient, Hammath et 23 membres de sa famille ont été mis sur un bateau, arrivant sur la rive sénégalaise à l’aube, fatigués, affamés et sans leurs effets personnels.

« Nous n’avions aucune idée qu’ils le feraient jusqu’à ce que nous traversions, puis nous avons réalisé que leur plan était de nous sortir de Mauritanie. Nous pensions qu’ils allaient nous tuer car nous avions vu quelque chose comme ça avant. »

Des villages entiers ont été incendiés ou détruits par l’armée. Dans les quatre régions mauritaniennes qui jouxtent le Sénégal, 236 villages ont été détruits ou abandonnés.

Expulsions, viols et meurtres

Selon Human Rights Watch, plus de 50 000 personnes avaient été déplacées à la fin de 1989, soit jusqu’à 8 % de la population négro-africaine du pays, assez pour modifier radicalement la politique raciale du pays.

La violence et la discrimination se sont poursuivies jusque dans les années 1990. Entre 1990 et 1991, jusqu’à 600 prisonniers politiques noirs ont été exécutés ou torturés à mort par les forces gouvernementales.

Ce nombre comprend l’exécution de 28 officiers de l’armée le 28 novembre 1991 – jour de l’indépendance mauritanienne – une date choisie par les réfugiés pour commémorer les événements de 1989 ainsi que les actes de violence et de discrimination racistes qui ont suivi.

Les Haratines, qui avaient gagné leur part du butin en accomplissant une grande partie du sale travail de l’État – les viols, les tortures et les vols –, ont repeuplé les villages abandonnés, se sont emparés du précieux bétail et des biens laissés par ceux qui avaient fui les pogroms.

« Les Haratines étaient là pour exécuter les ordres, même si cela signifiait tuer des gens. Ils étaient sous le contrôle des Arabo-Berbères »

– Abderrahmane Ngaïdé, historien

Les gains qu’ils ont réalisés ont en quelque sorte scellée leur allégeance politique à leurs anciens maîtres arabo-berbères pour les années à venir, tout en creusant un douloureux fossé entre les deux communautés noires de Mauritanie.

« Ils ont déplacé des villages entiers et les ont remplacés par des Haratines », souligne Ngaïdé.

« Les Haratines étaient là pour exécuter les ordres, même si cela signifiait tuer des gens. Ils étaient sous le contrôle des Arabo-Berbères.

« Si les maîtres ne veulent pas faire quelque chose de haram [« interdit » dans l’islam], ils le demanderont aux Haratines », ajoute-t-il.

Au début des années 1990, un nouvel ordre avait pris forme le long du fleuve. Le long de la frontière fluviale de plus en plus militarisée de la Mauritanie face au Sénégal, les Haratines forme désormais une première ligne de défense.

En face, venant augmenter la population des villes riveraines du Sénégal, se trouvaient des dizaines de milliers de réfugiés mauritaniens déconcertés, qui n’avaient qu’à regarder quelques centaines de mètres au loin pour voir leur patrie. Finie la communauté fluviale dynamique.

Des membres du FLAM, qui participaient à des raids transfrontaliers en Mauritanie, opéraient également du côté sénégalais. Ibrahim Sall, un militant FLAM emprisonné, pouvait à peine reconnaître Bogue, son village, après sa libération de prison en 1991.

« Il y avait aussi un vide – ma famille était partie, mes amis avaient été expulsés », a-t-il déclaré à Human Rights Watch.

« J’ai vu ma mère – elle avait 87 ans – et elle ne m’a pas reconnu. J’ai eu un autre choc, quand je suis allé à Bogue. J’ai regardé le fleuve par la fenêtre de mon ancienne chambre – j’avais l’habitude d’aller m’y baigner sans cesse, c’était une sorte de cérémonie.

« Et maintenant je ne pouvais pas, à cause des gardes le long du fleuve. Et c’est alors que j’ai su que les choses avaient changé. »

Terre aride

Après avoir passé l’été dans une école fermée pour de longues vacances, Maimouna Diallo a été amenée avec d’autres réfugiés dans la friche semi-aride qui devait devenir sa maison pendant les 30 années suivantes.

On était loin des étendues herbeuses fertiles auxquelles elle était habituée, et que sa famille travaillait.

Née en Mauritanie en 1982, son premier souvenir est d’avoir été amenée de l’autre côté du fleuve par bateau.

Les réfugiés ont dû repartir de zéro, en utilisant du bois haché dans les forêts voisines pour construire des cabanes avec des toits de chaume pointus – le genre d’habitations dans lesquelles ils habitaient de l’autre côté.

Mais au fil du temps, le soutien qu’ils avaient initialement reçu de la Croix-Rouge et des Nations unies a commencé à se tarir, même si des toilettes en béton et un profond puits d’eau ont été ajoutés plus tard.

Une source constante d’anxiété a été le manque de possibilités d’emploi, en partie en raison des limites imposées aux réfugiés, ce qui a affecté leur capacité à se payer des soins de santé et une éducation.

Les personnes nées dans les camps ne veulent pas que leurs enfants vivent la pauvreté dans laquelle ils ont grandi.

« Il est impossible de rester dans un endroit où l’on ne peut pas travailler », explique Maimouna. « Nous avons reçu des terres vierges à notre arrivée. Aujourd’hui, si quelqu’un est malade ici, nous ne pouvons pas acheter des médicaments pour lui.

Les soins de santé sont rudimentaires ici, dit-elle. Les plaies ouvertes sont nettoyées avec l’eau utilisée pour faire bouillir les feuilles de mangue. En cas de mal de tête, on enroule étroitement un morceau de tissu tout autour du crâne. Les femmes enceintes, incapables d’accéder aux hôpitaux, accouchent à la maison.

« Nos parents n’avaient pas les moyens de nous éduquer. Depuis que je suis enfant, je vis dans la pauvreté, sans travail, sans soutien »

– Aminate Hote, 30 ans

Aminata Hote, 30 ans, retient ses larmes en expliquant pourquoi elle a dû abandonner l’école lorsqu’elle était enfant.

« Nos parents n’avaient pas les moyens de nous éduquer », regrette-t-elle. « Depuis que je suis enfant, je vis dans la pauvreté, sans travail, sans soutien. »

Alors qu’elle n’était qu’un bébé d’un mois au moment de l’exode, elle a grandi en écoutant des histoires sur la façon dont ses parents ont été forcés de quitter leur maison au milieu de la nuit, laissant derrière eux leurs biens, leur bétail.

« Nous ne travaillons pas. Nous prions et espérons qu’un jour Dieu nous soulagera ou que quelqu’un viendra nous aider », ajoute-t-elle.

« Tout autant Mauritanien que le président »

Abou Diop, 30 ans, tend ses paumes calleuses comme preuve du dur labeur qu’il doit faire pour subvenir aux besoins de sa femme et de sa jeune fille.

Il part à 7 h du matin pour marcher quelques heures jusqu’à une plantation de sucre privée. Les bons jours, il sera autorisé à entrer, à couper de l’herbe et les arbres tombés pour récupérer le bois qu’il pourra ensuite vendre.

Il vit au jour le jour.

« Nous recueillons 100 francs CFA ouest-africain [0,15 euro] ici et là jusqu’à ce que nous atteignions un montant avec lequel nous pouvons acheter de la nourriture », explique-t-il. « C’est difficile de voir ses parents dans l’extrême pauvreté sans pouvoir les soutenir. »

Né au Sénégal de parents qui ont fui la Mauritanie, il ajoute : « Nous pouvons voir les conséquences [de l’exode] aujourd’hui et nos parents nous ont raconté ce qui s’est passé. Nous avons constaté que nos parents sont pauvres depuis qu’ils sont venus ici. »

Pourtant, malgré les difficultés, il y a encore de l’espoir, et beaucoup ici rêvent de voyager pour trouver du travail pour soutenir leurs familles. Mais le Sénégal, qui est chargé de délivrer des documents de voyage aux réfugiés, n’a pas encore produit les documents de voyage lisibles par des machines qui sont devenus des documents requis pour les voyages internationaux des réfugiés en 2015.

Peu de pays acceptent l’ancienne version des documents, bien qu’une trentaine aient été délivrés aux réfugiés depuis 2015, ce qui leur permet de voyager, selon le HCR, l’agence des Nations unies pour les réfugiés.

Les responsables sénégalais n’ont pas répondu à nos sollicitations.

Pour résoudre le problème des réfugiés, les autorités sénégalaises ont fait pression sur la communauté pour qu’elle accepte sa nationalité. Abdoulaye Diop, et beaucoup ici, s’y refusent par principe, ils considèrent cela comme une violation de leur identité.

« Je suis tout autant Mauritanien que le président, et la Mauritanie est l’endroit que je connais, où je suis né et j’ai grandi », insiste Diop. « Ils pensaient que nous irions au Sénégal et que nous allions nous fondre dans la société parce qu’ils veulent effacer les noirs en Mauritanie et la garder le plus arabe possible.

« C’est un combat pour les principes et la dignité. Nous luttons contre un système reposant sur le racisme et la ségrégation »

– Abdoulaye Diop

« C’est un combat pour les principes et la dignité. Nous luttons contre un système reposant sur le racisme et la ségrégation. »

Mais selon une enquête menée par le HCR l’année dernière, auprès des réfugiés mauritaniens, 67 % ont déclaré qu’ils seraient prêts à prendre la nationalité sénégalaise. En revanche, 24 % ont déclaré qu’ils ne renonceraient pas à leur nationalité mauritanienne.

L’agence n’a pas précisé à Middle East Eye combien de réfugiés ont participé à l’enquête.

Selon le sondage, 1,5 % des répondants ont dit qu’ils seraient prêts à rentrer chez eux, et dans les faits, plusieurs milliers sont revenus au fil des ans.

Abdoulaye pourrait être tenté de faire de même si certaines conditions étaient remplies.

« Le jour où le système sera renversé, je traverserai le fleuve pour revenir en Mauritanie », dit-il. « J’espère que ma Mauritanie sera unie, que les noirs et les blancs cohabiteront main dans la main pour que nous puissions profiter de la terre en paix », ajoutant que la justice et la responsabilité sont également nécessaires.

Lorsqu’on lui demande s’il pense qu’il verra ces changements de son vivant, il sourit mais secoue la tête.

Traduit de l’anglais (original) par VECTranslation.

Source : middleeasteye.net/fr