« Depuis 1986, on constate un départ massif de la Mauritanie vers l’Europe et principalement vers les Etats-Unis de jeunes appartenant tous à la communauté négro-mauritanienne. Cette tendance inquiétante n’est que la conséquence d’une politique refusant de reconnaître à tous les Mauritaniens les mêmes droits », a affirmé Ibrahim Abou Sall, le secrétaire général de la section Europe de l’Ouest des Forces de libération africaine de la Mauritanie (FLAM, aile originelle).

S’exprimant lors du lancement de la campagne internationale contre l’émigration de jeunes Africains vers l’Europe, M. Abou Sall a estimé que l’exécution des militaires négro-mauritaniens en novembre 1990 et la déportation d’autres Négro-Mauritaniens vers le Mali et le Sénégal procèdent de « la volonté d’assurer une pureté arabe à la Mauritanie ». »Des Mauritaniens ont été déportés en 1989 puis parqués dans des camps au Mali et au Sénégal. Aujourd’hui, on leur dénie le droit de revenir dans leur pays. Vingt-huit militaires, tous des Négro- Mauritaniens, ont été pendus en 1990 sans aucune raison convaincante », a dit le secrétaire général de la section Europe des FLAM.

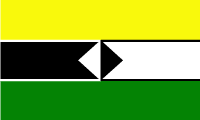

Un combat pour une Mauritanie « non raciale » et « anti-esclavagiste »

Son mouvement avait organisé le 28 novembre dernier près de Paris une journée d’hommage et de souvenir aux vingt-huit militaires négro-mauritaniens pendus en 1990 pour leur participation présumée à une tentative de coup d’Etat. Les veuves des militaires pendus et leurs co-accusés, qui ont échappé aux exécutions, étaient venus témoigner du caractère imaginaire du coup d’Etat lors de cette journée du souvenir.

Fondées en 1983, les FLAM militent pour une Mauritanie « non raciale et anti-esclavagiste ». Le mouvement d’opposition s’était scindé en deux en février dernier après la décision d’une partie de ses militants de renoncer définitivement à la lutte armée et de participer à la transition politique en cours depuis août 2005 en Mauritanie.