Ma première rencontre avec les FLAM remonte à 1998 : j’avais alors à peine 19 ans, et je travaillais comme stagiaire chez Sud Quotidien à Dakar. Un matin, mon chef Demba Ndiaye me présente un certain Kaaw Touré, « un vieil ami » me dit-il, et m’annonce que nous partirons ensemble dans la vallée du fleuve Sénégal faire un reportage sur la situation des réfugiés mauritaniens en vue de la couverture de ce qui était alors le 9ème anniversaire des événements de 1989. Demba m’avait parlé du combat politique de son ami et de ses compatriotes, de « grands militants », mais c’est un homme humble et réservé, dont je fis la connaissance ce matin là, un homme empli de « keersa ».

Quelques semaines plus tard, Kaaw, moi et une autre collègue journaliste embarquèrent dans un minibus blanc à la gare routière de Dakar. Direction : Ndioum. Le voyage dura une journée entière et je me rappelle encore les paysages qui défilaient sous nos yeux : des forêts de baobab jusqu’à Saint-Louis, auxquelles succédèrent des étendues toujours plus ensablées et désolées à partir de Richard Toll. J’appréhendais un peu ce séjour dans des « camps de réfugiés » : l’image de grands rassemblements de populations, entassées sous des tentes, souffrantes et dépendantes de l’assistance humanitaire, dominait mon esprit. Qu’allais-je découvrir et comment pourrais-je demander à ces personnes de livrer leur histoire à une simple et jeune étrangère de passage qui n’aurait rien à leur offrir en retour ?

Arrivée à Ndioum, mes inquiétudes s’estompèrent : après bientôt 10 ans d’exil, les réfugiés n’étaient bien entendu pas restés les « bras croisés », mais avaient su mobiliser leurs forces et leurs ressources pour reconstruire, progressivement, un semblant de vie normale. Devant moi, se tenait un gros village, d’environ 1500 habitants, souffrant d’une évidente stigmatisation spatiale et de conditions de vie encore précaires, mais grouillant de monde et d’activités, et semblant malgré tout disposer d’une certaine organisation sociale et d’un minimum d’infrastructures. Kaaw nous amena chez le « Président du camp », un certain Amadou Boubou Niang, dont j’allais comprendre seulement des années plus tard le rôle clé qu’il avait joué, avec les autres membres de son « bureau », dans l’aménagement du camp, de son école et de son dispensaire en particulier, et dans la naissance d’une forme de vie collective.

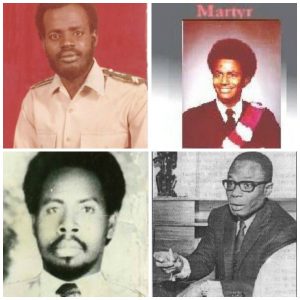

Pour l’heure, je découvrais un homme incroyablement digne, calme et posé, qui non seulement nous accueillit chaleureusement dans sa modeste maison en banco, mais aussi nous livra son histoire sans hésitation et sans rien exiger en retour si ce n’est de « lutter contre l’oubli ». Il nous permit également de recueillir les témoignages d’une dizaine d’autres personnes, des récits très durs qui racontaient inlassablement la même chose : l’arabisation progressive de la société mauritanienne, la création des FLAM, la publication du Manifeste, les arrestations de 1986 et 1987, l’emprisonnement et les tortures (je me rappelle encore de certaines descriptions effroyables sur la technique du jaguar.), puis le déchaînement de violences intercommunautaires en 1989, les expulsions massives d’éleveurs peuls et d’agriculteurs, les arrestations ciblées de fonctionnaires civils et militaires et finalement les exécutions extrajudiciaires des années 1990-91. Des histoires de vie marquées par la dépossession, la violence et l’exil, mais aussi par la peur de l’oubli et le sentiment d’abandon depuis l’annonce, alors récente, du retrait de l’assistance humanitaire.

Ces vécus douloureux allaient rester en moi pendant longtemps : comment ne pas y être sensible et ne pas repartir en se demandant « pourquoi » ? Pourquoi certains naissent à Nice, en France, comme moi et connaissent une vie des plus paisibles, et d’autres voient le jour à Beylane, Goural ou Bounguel Thiellé et connaissent l’arrachement, la perte et la rupture. Je décidais alors de consacrer mon mémoire de sciences politiques sur les causes profondes de ces événements de 1989 afin de mieux comprendre comment de telles violences avaient pu éclater en Mauritanie. Comment des populations qui avaient tissé d’étroites relations politiques mais aussi matrimoniales au cours des siècles, faites de jeu d’alliances et d’oppositions complexes, avaient pu en venir à se mépriser et à produire autant de stéréotypes dégradants les unes envers les autres ? Le processus de racialisation des rapports sociaux en Mauritanie était sans doute – et reste toujours – la question qui me laissa la plus perplexe. Après avoir mené quelques enquêtes à Nouakchott, où j’avais eu le privilège de rencontrer de grands hommes politiques mauritaniens des différentes composantes de l’opposition et de recueillir différentes perspectives sur les violences de 1989, j’ai ainsi rédigé un premier travail sur cette problématique, qui restait celui d’une jeune étudiante française, avec toute la subjectivité et l’ignorance que cela implique. Je repartis à Dakar en 1999 pour présenter le résultat de mes analyses à mon ami Kaaw Touré, et je fis à cette occasion la rencontre avec une autre grande figure des FLAM, le Président Samba Thiam. Je me souviens encore de cette grande pièce dans laquelle il se tenait, avec tant de droiture, de présence et de charisme, mais avec pour seul décor un matelas mousse posé sur une natte, un drapeau des FLAM et des menottes suspendues au mur. Un décor sobre mais tellement évocateur, et une figure si forte qu’elle restera à jamais gravée dans ma mémoire.

Cette première rencontre avec l’histoire des réfugiés mauritaniens me marqua profondément. Après de longues hésitations sur mes choix professionnels, différents hasards de la vie m’ont amenée à m’inscrire en thèse de doctorat en anthropologie sociale en 2001. J’avais découverte cette discipline un an plus tôt et son approche m’avait séduite : comprendre le monde et comment il se transforme à partir d’une échelle d’analyse locale, se donner la peine de restituer la complexité des processus sociaux et d’interroger des notions qui nous semblent a priori aller de soi, ou encore analyser comment certains événements – comme par exemple un déplacement forcé de population ou une intervention humanitaire – peuvent contribuer à susciter du changement social, identitaire ou politique. J’entrepris alors de développer un projet de recherche sur les « Mauritaniens réfugiés au Sénégal » et de m’y consacrer cette fois sérieusement pour une durée de 4 ans. Mes questionnements n’étaient toutefois plus les mêmes qu’auparavant : plutôt que de m’interroger sur les causes des événements de 1989, j’espérais cette fois-ci comprendre comment l’exil, la vie dans les camps, le contact avec le HCR et l’attribution du « statut de réfugié » avaient pu contribuer à changer la vie des réfugiés. Je souhaitais restituer en quelque sorte le vécu de l’exil, comprendre comme des gens font face à une rupture de vie, comment ils reconstruisent des repères identitaires et se réapproprient leur stigmate de réfugié, quels moyens ils mettent en ?uvre pour mener leur combat politique, ou encore comment ils organisent une nouvelle vie collective dans des « camps » et s’évertuent à reconstituer un capital économique ?

Ces questionnements m’ont amenée vers une aventure autrement plus longue que la précédente. En janvier 2001, je suis ainsi retournée à Ndioum. Cette fois-ci, j’étais seule car mon ami Kaaw avait entre temps obtenu l’asile en Suède tandis qu’Amadou Boubou était parti en France et Samba Thiam aux Etats-Unis, leurs activités politiques étant devenues de plus en plus gênantes pour le Sénégal. J’avais en poche deux noms que Kaaw m’avait indiqués : Hamidou Ndiaye et Abou Sow mais à mon arrivée, l’un comme l’autre avaient voyagé. Le camp (baas) était d’ailleurs bien calme en comparaison avec mon premier séjour et je compris que tout un quartier s’était quasiment vidé de ses habitants : celui des « fonctionnaires ». Je fus alors abordée par un jeune qui revenait de l’école : un certain Papis, qui m’amena chez son père Sidi Ndiaye, l’une des rares personnes parlant le français. Celui-ci me proposa de m’héberger et devînt mon « njaatigui ». Quelques temps plus tard, je réalisais que Sidi n’était pas un militant des FLAM et que le hasard m’avait amené à découvrir l’implantation d’une autre formation politique dans le camp . Cette situation un peu délicate ne m’empêcha pas d’être bien accueillie par l’ensemble des habitants du site quelle que soit leur affiliation politique. Je fus baptisée « Mariam Ba tokossel », et chaque année entre 2001 et 2004, je me rendais et vivais à « baas » pendant plusieurs mois. Un grand nombre de personnes sont devenues des amis, chez qui j’avais plaisir à passer des soirées pour déguster du lacciri e hakko : je naviguais entre différents quartiers, SirenaaBe, WodaaBe, UururBe, DiawBe ou encore YirlaaBe, pour rendre visite à Dahirou Diallo, Hamidou Ba, Houley Alphaa, Oumar Magnirou, ou encore Mika Diallo ou Djiby Sy pour n’en citer que quelques uns. Outre Sidi Ndiaye, Oumous Sow et leurs enfants – ma famille d’adoption – j’avais également un protecteur : Hamidou Ndiaye qui me conseillait tel un père et me préparait toujours de délicieux poissons, et une grand-mère : Aayo, qui m’offrait à chaque départ un joli pagne. Ces séjours prolongés m’ont permis de m’immerger dans le quotidien de la vie du camp, et de mieux comprendre les souffrances de leurs habitants, leurs questionnements, mais aussi leur organisation sociale et politique, leurs espoirs et leurs stratégies pour aller de l’avant. J’ai été particulièrement admirative devant l’activisme de femmes comme Rougui Djibi Sow qui ont mis sur pied différentes dudal pulaar dans le site pour préserver la langue et les racines pulaar, mais aussi par la mobilité des jeunes qui quittèrent très tôt le camp pour « aller chercher de quoi manger ».

Mes recherches se sont aussi étendues à deux autres sites et groupes de réfugiés. Chaque année, je partais ainsi de baas pour me rendre chez les agriculteurs d’Ari Founda Beylane dans le waalo, puis chez les éleveurs GamanaaBe de Bouyli Jaabal, dans le proche jeeri. J’y avais aussi des njaatigui et j’y ai fait d’autres rencontres inoubliables, avec des militants politiques mais aussi avec des mawBe, comme Modi Diaw ou Dembourou Fall qui m’ont raconté l’histoire fascinante de la fondation de leur village, Beylane en Mauritanie. Enfin, je dois mentionner encore quelques rencontres importantes à Saint-Louis, où j’ai découvert l’impressionnante reconversion de certains éleveurs dans le commerce de vente au détail, ou encore de longues et fascinantes conversations à Ndioum ville avec des réfugiés originaires de Diaw et Ranéré tels que Sidi Niari ou Sada Aaw. J’ai ici une pensée pour ces-derniers dans le contexte actuel du rapatriement, leur village et leurs champs étant jusqu’à ce jour presque entièrement occupés par d’autres. De retour en France en 2004, pour la rédaction de ma thèse, j’ai eu le grand honneur de participer à différentes manifestations organisées par la diaspora en France, et notamment par l’AVOMM où j’ai fait la connaissance d’Ousmane et Abou Sarr et où j’ai réalisé à quel point les associations de réfugiés implantées en France étaient nombreuses et actives. Et comment oublier enfin la délégation de réfugiés venue assister à ma soutenance de thèse le 26 mars 2005 jusqu’à Marseille, avec à sa tête Ibrahima Sall – dont les écrits m’ont tant inspiré – et sa formidable et infatigable femme Habsa ! Dotés de leurs grands boubous, ils ont su apporter à cet événement ce qu’il manquait : la présence des principaux concernés .

C’est donc toutes ces rencontres et tous ces noms – et la liste est bien-entendu loin d’être complète ici – qui m’ont permis de resituer, à partir d’un certain point de vue, la complexité de l’histoire des réfugiés mauritaniens au Sénégal, de leur vécu et des nombreux et parfois douloureux changements qu’ils ont connu au cours de leur vie depuis 1989 et pour certains depuis 1986.. Ce sont ces rencontres aussi qui ont nourri ma propre vie d’une diversité de questionnements, de remises en question et de découvertes de l’Autre au cours de ces dix dernières années, et qui font donc entièrement partie de moi et de ma personnalité aujourd’hui. Je ne peux ainsi que leur rendre hommage en ce jour si particulier pour leur courage, leur combat, leurs idéaux mais aussi pour les valeurs humaines essentielles qu’elles ont su m’offrir, telles que l’amitié, la confiance et la générosité. Bien que je n’aie pas eu l’occasion de les rencontrer, je terminerai enfin en soulignant l’importance de ne pas oublier la situation des Mauritaniens réfugiés au Mali.

Marion Fresia, anthropologue, auteure de « Les Mauritaniens réfugiés au Sénégal. Une anthropologie critique de l’asile et de l’aide humanitaire », L’Harmattan, 2009.

Neuchâtel- Suisse

Marion Fresia

(Professeure à la Faculté des lettres et sciences humaines

Institut d’ethnologie- Neuchâtel- Suisse.)