Ils étaient noirs, mauritaniens et membres des Forces de Libération Africaines de Mauritanie (FLAM) pour faire reconnaître leurs droits. Mais le Président Ould Taya les a envoyés en prison, au fort de Oualata, à des centaines de kilomètres de leur vie, au milieu du désert et du sable. Dans un clair-obscur qui déshumanise l’image et la rend intemporelle, les traces des convois transportant les prisonniers sont effacées par le vent qui inonde les routes de sable et la voix d’un ancien prisonnier, Fara Bâ, résonne comme une litanie dans le silence éprouvant du désert. Il décrit la déshumanisation progressive des hommes qui étaient enfermés dans le fort, parle sans détour de l’horreur quotidienne.

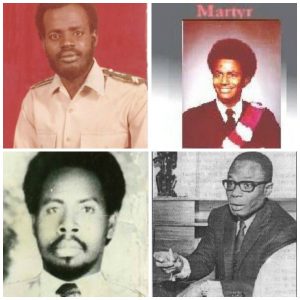

Des photos de ces hommes apparaissent, avant qu’ils ne soient détruits par l’emprisonnement. Les plans-séquences plongent dans une langueur infernale et suffocante, au rythme de la voix meurtrie de cet homme qui donne de façon brute des informations sur les conditions d’enfermement : 10 cl d’eau par jour par, 62 prisonniers par cellule de 3 mètres sur 20, la torture ou la fouille des dortoirs comme seuls moyens de sortir de l’ombre pénitentiaire… Fara Bâ distille avec détachement des détails terrifiants.

Depuis Nuit Et Brouillard d’Alain Resnais, peu de films ont su capter avec autant de puissance une réalité aussi monstrueuse. Pierre-Yves Vandeweerd filme avec un regard cru cette déshumanisation, sans tomber dans la facilité émotionnelle. Les images sont belles, et pourtant elles cachent des horreurs dans les ruines et les dunes au fond du cadre.

On est choqué par ce témoignage poignant qui décrit pourtant quelque chose qui existe depuis bien longtemps, mais dont il faut rappeler l’existence à tout prix : tout comme les traces de convois disparaissent et la beauté l’emporte sur l’horreur, Vandeweerd nous rappelle à quel point l’oubli tenaille et menace, à quel point il est facile de fermer les yeux. Le devoir de mémoire fait d’autant plus trembler quand, à la fin du film, la voix de Fara Bâ explique, plusieurs années après être sorti du fort de Oualata, lorsqu’il croise les gardes de prison : « Ces rencontres se sont à chaque fois déroulé de façon banale. Nous nous sommes salués. Jamais nous n’avons évoqué le passé ni ce que nous avions vécu ensemble.

Comme si, d’ailleurs rien de tout cela n’avait existé ». Cette dernière phrase, qui résonne douloureusement lorsque l’écran devient noir à la fin du documentaire, terrifie par son pessimisme et sa noirceur, menant à la paralysie et l’oubli. Parce qu’il faut dire que tout cela a existé, et faire en sorte que cela ne recommence plus.

Bartholomé Girard